El otro día, y gracias a la propuesta de unos buenos amigos, después de un montón de años alejado de las cumbres, pude disfrutar de mi reencuentro con una de mis mayores pasiones, añorada y abandonada por diversas circunstancias de la vida: la montaña. Lo primero, me gustaría agradecer (porque lo contrario sería tremendamente injusto) a Marta, Jose, Roberto, Joserra, Iñaki, Natio… y a sus correspondientes vástagos (Izai, Miren, Iñigo, Ane, David, otro Iñigo y Xabi) su compañía, ánimo y alegría. Gracias a ellos he vuelto, a mis 59 años, a revivir la ilusión, la maravilla de la naturaleza en su estado más puro, la libertad de sentirte junto al cielo, respirar el aire limpio de las cumbres, admirar la belleza de un bosque de hayas con las ramas desnudas y el suelo cubierto con un manto de hojas secas de color rojizo cual alfombra acogedora, envolverte en una tenue niebla mágica que te transporta a un mundo interior donde las sombras, lejos de asustarte, te muestran el camino. ¡Ah la montaña…! El cansancio de las piernas cuando estas al límite en la ascensión y te hacen sentir cada paso como una losa eterna, el aire frio que se te mete hasta el tuétano mezclado con la humedad del bosque cerrado, el manto de hojas secas que oculta de manera tramposa una capa de piedras sueltas que te hacen convertir la sonrisa en una mueca de dolor cuando las pisas y tuerces el tobillo, la niebla tan espesa que se puede cortar con un cuchillo y que te impide ver más allá de tus narices, la pendiente arriba que te corta la respiración y te ahoga… ¡Ah la montaña…! Con sus luces y sus sombras.

Los tiempos han cambiado a una velocidad de vértigo, y la montaña no podía ser una excepción. ¿O si? Depende a que nos refiramos. En realidad no es la montaña la que ha cambiado. Somos nosotros y las herramientas que utilizamos las que han evolucionado. Todavía recuerdo (permitidme que me ponga en plan «abuelo cebolleta») cuando en mis años mozos cogíamos el tren a Durango, sí, aquel tren viejo de madera, que chirriaba en cada curva pareciendo que se iba a descomponer a cada momento, echando humo continuamente. Sacábamos las guitarras para cantar, rodeados de mochilas, mientras los viajeros nos miraban con la complacencia que da la edad y nos agradecían que les animáramos la hora larga que duraba aquel viaje. Al pararse el tren en la estación con una gran estruendo, saltábamos alocados al andén y colgándonos a la espalda la mochila y la guitarra, emprendiamos la subida a pie hasta Urkiola para, una vez alli, proseguir hasta Amboto unas veces y otras seguir el cordal por Saibigain, Aramotz y Eskubaratz que nos devolvia a Lemona o Amorebieta, donde volvíamos a coger el tren de vuelta a casa. El ritual de todos los domingos al volver del monte: ducharnos, limpiar las botas de cuero y embadurnarlas con todo el cariño del mundo, acariciándolas, de aquella grasa especial que las protejería en la siguiente salida. Nuestra única herramienta de orientación eran aquellos mapas de Javier Malo que tantas aventuras y pérdidas de rumbo han vivido conmigo. Y nuestro sentido de la orientación e imprudencia que suplía otras carencias técnicas. Y, como no, una gran dosis de pundonor que me impedía rendirme ante las adversidades climatológicas o físicas.

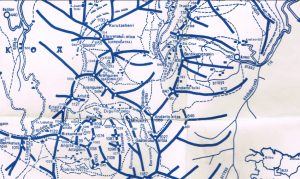

La montaña sigue siendo la misma. He cambiado yo. El otro día lo comprobé. Más años, más veteranía, más cansancio, más desgastado. Ahora subimos en coche a Urkiola. Incluso el tren es más moderno y rápido. Y los mapas ya no son de Malo, ahora son de Orux, que con su gps nos indica a cada momento donde estamos, hacia donde vamos y de donde venimos. Como si nos guiara por la vida.

Ciertamente hay que adaptarse a los tiempos y saber aprovechar lo que cada uno nos trae como apoyo, pero no nos engañemos, con Malo, Orux, gps o papel, el camino tenemos que hacerlo nosotros, cada paso que demos hacia arriba tiene que ser esfuerzo nuestro, pèrsonal, cada gota de sudor, cada respiro jadeante, cada ampolla, agujeta o dolor, son nuestros y solo nuestros y tenemos que seguir con ellos, mirando siempre adelante. En cada paso que demos tenemos que ser conscientes de cuando merece la pena sufrir al subir una cumbre o cuando es mejor retirarse a tiempo. Esa es solo decisión nuestra, no de los mapas o gps.

Y hay algo que por muchos mapas analogicos o digitales que haya, por muchos cambios que experimenten las personas o los caminos, sigue existiendo de manera imperturbable a través de los tiempos: en la montaña impera la solidaridad, la amistad, el compartir, el acompañamiento, el respeto y la paz. Lo comprobé el otro día, a pesar de los años que hacia que no iba al monte. Para mi, comprobar que eso no había dejado de existir fue revivir de nuevo, renovar la ilusión. Con más años, más achaques, si, pero con mas veteranía y experiencia para afrontarlos, y sobre todo con la misma capacidad de superación que cuando era joven.

Deja una respuesta